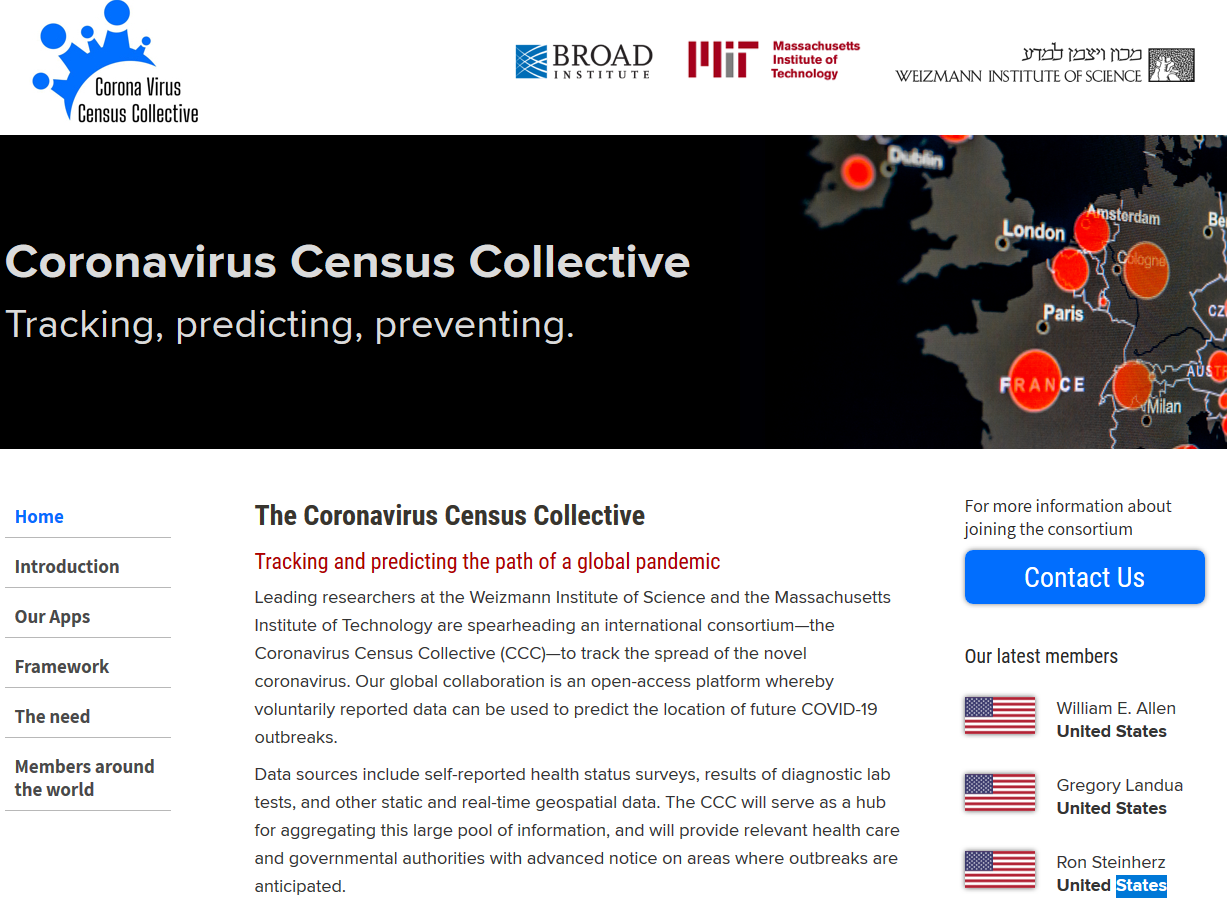

原文翻译自Building an International Consortium for Tracking Coronavirus Health Status。 上图为新冠病毒普查组织官方网页。

作者:Eran Segal, Feng Zhang, Xihong Lin, Gary King, Ophir Shalem, Smadar Shilo, William E. Allen, Yonatan H. Grad, Casey S. Greene, Faisal Alquaddoomi, Simon Anders, Ran Balicer, Tal Bauman, Ximena Bonilla, Gisel Booman, Andrew T. Chan, Ori Cohen, Silvano Coletti, Natalie Davidson, Yuval Dor, David A. Drew, Olivier Elemento, Georgina Evans, Phil Ewels, Joshua Gale, Amir Gavrieli, Benjamin Geiger, Iman Hajirasouliha, Roman Jerala, Andre Kahles, Olli Kallioniemi, Ayya Keshet, Gregory Landua, Tomer Meir, Aline Muller, Long H. Nguyen, Matej Oresic, Svetlana Ovchinnikova, Hedi Peterson, Jay Rajagopal, Gunnar Rätsch, Hagai Rossman, Johan Rung, Andrea Sboner, Alexandros Sigaras, Tim Spector, Ron Steinherz, Irene Stevens, Jaak Vilo, Paul Wilmes, CCC (Coronavirus Census Collective)

翻译:Ging Lam

校对:鲁宇

译文最早分享于“Sociological理论大缸”公众号

从个人和全球层面来看,信息都是我们抗击流行病最得力的防护武器。对个人而言,信息可以帮助我们做决策,并为我们提供安全感。对全球共同体而言,信息可以为政策制定提供依据,并为COVID-19疾病的流行提供关键见解。然而,要充分发挥信息的力量,需要数据规模巨大并且可以被访问。为实现这一目标,我们正行动起来成立一个国际联盟——新冠病毒普查组织(Coronavirus Census Collective,简称CCC),该组织将形成一个枢纽机构,以整合多种数据源信息,使之可被用于理解、监控、预测和防治全球性流行疾病(图1)。这些数据源可能包括通过调查(包括移动应用程序)采集的自报(self-reported)健康状况、诊断实验室的检测结果以及其他静态和实时的地理空间数据。这项跟踪和共享信息的集体努力将在以下方面起到不可估量的作用:预测疾病爆发的热点地区、识别哪些因素控制了传播速度、为即时政策决定提供信息、评估卫生组织控制流行病的措施有效性,以及提供有关新冠病毒致病源的关键见解等。它还将有助于个人及时获悉当前瞬息万变的情况,并助力于减缓疾病蔓延的其他全球性努力。

在过去几周时间里,世界各地已采取若干积极举措,利用每日自报症状数据作为追踪疾病传播、预测疫情发生地点、指导人口措施(guide population measures)及帮助分配卫生保健资源。本文的目的正是倡议对这些努力行动进行规范,并发起一项协同工作(collaborative effort),在确保参与者隐私得到保护的同时,促进全球利益最大化。