原文翻译自The Walter H. Shorenstein亚太研究中心访谈 Coronavirus Crisis Exposes Fundamental Tension in Governing China, Says Stanford Sociologist and China Expert Xueguang Zhou。

作者:Noa Ronkin, Xueguang Zhou(周雪光)

翻译:Ging Lam

下文Noa Ronkin简称Ronkin, Xueguang Zhou简称Zhou

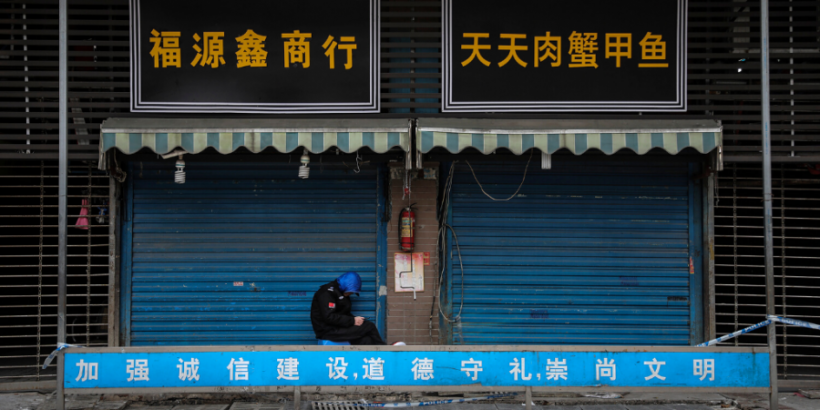

组织社会学可能并非是人们探求公共卫生危机起源的首要学术领域,比如这次由武汉冠状病毒引起的危机。但在专长当代中国制度变迁的斯坦福大学社会学家周雪光来看,这次危机紧迫的征兆(the writing on the wall)早在那里有目共睹。周雪光也是经济发展系Kwoh-Ting Li讲席教授和FSI的高级研究员,专攻领域为中国的组织、国家建设和官僚体制。他的研究揭示了中国治理的特点及紧张局势,对理解冠状病毒危机的演变及中国政府的应对很有意义。

在接下来的采访中,周雪光谈到了这些问题。他的研究贯穿中国治理的制度基础以及中国当前面临的挑战。为节约篇幅和使行文简洁,以下对话经过编辑。

Ronkin:中国大陆的冠状病毒死亡人数持续上升,人们对政府应对疫情的措施感到激愤。这场危机对中国的治理而言意味着什么?

Zhou:这次危机不仅是一种新型病毒的爆发,也是中国治理结构溃败(breakdown of China’s governance structures)的表现。这场危机曝露了体制中的裂缝(cracks in the system)。当然,任何政府都可能没有做好充分准备来应对这样一场新疫情的爆发。然而,根据我们目前所了解的,新病毒在爆发前几周已在武汉被检测到的,但是几级官僚机构没有起作用,有关当局也没有进入高度警戒状态。

我不会将责任归咎于任何地方官员,他们一直遵循着同样的危机应对模式。出于文化和政治方面的原因,他们主要关心的是在春节前几周和省人大年会前夕的社会安定和维稳。这种应对模式已在中国官僚机构中建立了多年。但在当前情况下,这类默认行为方式(default behavior)则曝露了中央和地方政府的弱点。我们可以想象中国其他省市也在发生类似的公共卫生危机和各类问题,因为那些地方官员们也秉持同样的心态。问题不在于这里或那里的个别官员,而是普通官僚机构已经被驯服,并且以这种方式回应不和谐信息。

我希望这场危机成为一个转折点:冠状病毒危机的严重性足以深深地触动人们的生活,使人们意识到需要改变的过去那种治理状况。我希望人们认识到,政府必须改善其决策过程、透明度和对社会投入的开放程度。我国现行的治理体系是为自上而下的决策执行而设计的,而非自下而上的信息共享和传递。因此,即使信息是充分的——就像冠状病毒的情况一样——也没有实现从地方到上层的有效传递。后者无法应对来自国土辽阔、人口众多、异质性强的国家的信息负荷。事实上,高级官员试图保护自己,过滤掉信息,而不是公开他们无法处理的情况。

Ronkin:自新型冠状病毒爆发以来,许多人开始对你有关中国治理的研究感兴趣。你再给我们讲讲这个。

Zhou:我十多年来一直在中国进行田野调查,并用中文发表许多关于这个主题的论文。2017年,我出版了一本论文集,其英文译本是“The Institutional Logic of Governance in China:An Organizational Approach(中国治理的制度逻辑: 一个组织学研究)”。 本书的主题是中国中央政府和各级地方政府在各种治理问题中的关系。这种关系充满了治理中国的摩擦和挑战,并在当前冠状病毒危机中曝露出来。

在出版后的六个月内,本书在中国被“下架”,禁止再版。出版商把版权还给了我。所以我制作了一个免费下载的数字版本。自新型冠状病毒爆发以来,几天之内,这本书的相关内容在中国社交媒体平台“微博”上被转发了近4000次。我在这十多年间探讨的一系列问题突然变得非常重要。一方面,我对中国情况的转变感到悲哀: 有时候你不希望你的预言成真。然而,我觉得自己的观点得到证明。也就是说,在很长一段时间里,我一直在研究一些我认为是基本的,但从来没有被人们所完全理解的东西;现在突然间,我多年来形成的论证路径正广泛流传并产生影响。目前我正着手翻译这本书的英文版。

Ronkin:你描述了治理中国的根本紧张关系(fundamental tension)。 这种紧张关系是什么,它是如何表现的?

Zhou:鉴于中国治理的庞大规模,权力的集中必然导致中央决策与地方政策执行之间的分离(separation between policymaking at the center and policy implementation at local levels)。这种分离在集权和有效的地方治理之间产生了根本的紧张关系。这种紧张关系的根源在于: 权力集中的程度是以牺牲地方治理的有效性为代价的。也就是说,权力的集中使决策权和资源远离那些具有更准确的信息和解决问题能力的层级。相反,加强地方治理能力意味着扩大地方权力,这往往导致(或被解释为)偏离中央,从而对中央权力构成严重威胁。

在新一届领导班子的领导下,中国的政治权力经历了大幅度的巩固和集中。这就是导致地方政府瘫痪的原因。他们缺乏自主性和主动性,逃避责任。其结果之一是信息被过滤,或信息从一个治理层级到另一个治理层级的传递被堵塞。问题每天都在出现,却从未引起媒体或公众的注意: 有事故、犯罪、腐败和人民抗议,但这些事我们从未听说过。新型冠状病毒的爆发是当局无法隐藏的一个极端案例,我们暂时得以通过社交媒体和其他非正式渠道听到了更多的声音和批评。

我希望这次危机将成为一个转折点,使中国社会认识到信息及有效的信息共享对其福祉至关重要。有时候,我会在微博上发表书评、社论和对各种话题的想法。不久前,我在看完 HBO 迷你剧《切尔诺贝利核事故》后发表了自己的反思,从组织社会学的角度来思考导致切尔诺贝利核泄漏事故的失败。这些都是信息失败(information failures)。这与武汉当前发生的情况有许多相似之处。自从病毒爆发以来,我的这个帖子已经在中国的社交媒体和其他各种渠道上被分享了很多次。

Ronkin:集权和有效治理之间的这种根本性矛盾,对于中国的未来意味着什么?

Zhou:随着时间的推移,这种紧张关系将造成了中央集权和地方分权的循环。地方分权带来了不同的利益,推动了国家不同地区的经济发展。事实上,中国这几十年来的经济崛起和改革,是以大规模的地方分权为标志。这就是中国之所以此成功的原因。但是地方分权对中央政府构成了威胁,所以它又回到了权力合并,就像我们在过去几年在新的领导下所观察到的那样。

而且,越多的资源和决策权向上集中,地方层级的治理效率就越低。这表现在地方政府缺乏主动性,反过来又给中央政府造成负担。中国的经济放缓已经给中央政府带来了巨大的压力,而到现在,随着各方力图遏制这种冠状病毒的蔓延,中国经济实际上正在慢慢陷入停滞。经济停滞几乎是不可避免的,问题是它会有多严重,需要多长时间才能从停滞中恢复过来。

因此,我认为中国经历下一次地方分权只是时间问题,但这很可能只是一个永恒循环的另一部分(another part of a perpetual cycle)。 除非将中国面临的挑战转化为政治行动,并对治理的体制基础进行根本性改革,否则这种循环将持续下去。然而,这些变化将涉及中国的官僚体制和官方意识形态,在可预见的未来不太可能发生。

Ronkin:你对中国官僚体制的研究有哪些发现?

Zhou:在过去的十年时间里,我一直在进行实地调查,研究中国官僚机构的内部运作: 观察地方官员在解决问题、危机管理、政策执行以及与上级和下级官员互动方面的表现。关于中国政府是如何组织起来的,以及它是如何在地方层面(自下而上的观点)和中央层面(自上而下的观点)运作的,我已经建立了一些理论模型和论述。

作为该项目的一部分,我一直在研究江苏省官员的职业流动模式。江苏省是中国第二大经济体,仅次于上海。我现在有一个数据集,包含了超过4万名官员的50万条记录。这些记录详细记载了官员们从1990年到2013年的职业生涯。该项目揭示了许多与中国官僚体制与治理有关的重要问题。比如,党和政府之间的双重权力是中国政党国家所拥有属性。我们可以从人事管理的角度来考察这一现象的主要特征,即官员是如何在党和政府之间的不同职位上移动的。我们即将发表一篇关于这个主题的论文。

这个项目的另一条研究路线是我所说的“分层空间流动(stratified spatial mobility)” ,即只有少数官员具有跨区域的行政管辖权,即沿着官僚等级对下一级行政区行使管辖权。然而大部分中国官员终身都只在自己的管辖权范围内。这是一种极端情况的流动(polarized mobility),与空间流动(spatial mobility)和地方流动(local mobility)形成鲜明对比。 这就是为什么每个地区都有密集的社交网络和坚不可摧的边界。中国官僚机构的这种分层流动对于理解“中国是如何被治理的”具有重要影响。如地方网络的相互保护并与直属机关官员有着密切的联系,这导致地方政府在应对危机或与上级机构互动时发生相互勾结。而这次未能阻止武汉冠状病毒爆发成为流行病的案例,正是一个恰如其分的例子。所以我们以新型冠状病毒进行了这次对话,并以同样的话题结束。