作者:Sally B. Kilgore

翻译:Ging Lam

本文系Education Next杂志纪念《Coleman报告》发表50周年的系列评论之一。

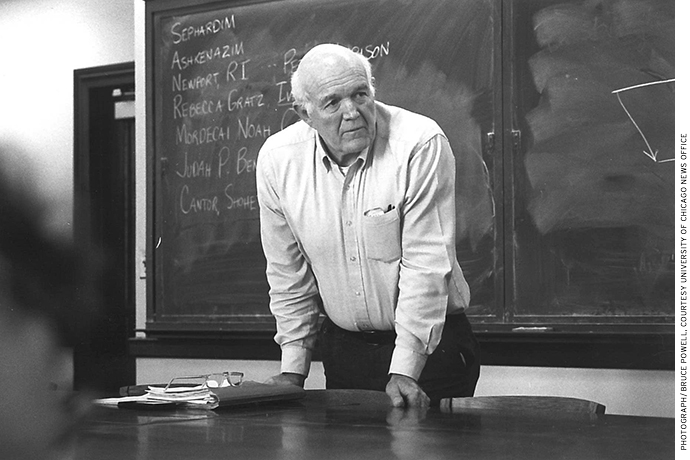

如果仅从早期教育经历来判断,James Coleman能同时成为20世纪最杰出的社会学家和若干最有影响力的教育研究著作的作者,这不得不说是令人吃惊的!

Coleman于1926年出生在印第安纳州,然后到俄亥俄州和肯塔基州的路易斯维尔上学。在那里,高中教育几乎没有激发他任何对学术兴趣。甚至可以说,除体育运动以外就再也没有什么活动对Coleman具有吸引力或挑战性。

Coleman青年时期曾在军队服役,退役后在普渡大学获得化学工程学位,往后是到伊士曼·柯达公司工作。然而这项工作远没有满足Coleman的求知欲。工作两年后,他转入了哥伦比亚大学攻读研究生学位。

后来在一本尚未出版的简要自传中,Coleman如此写道:“我来到哥伦比亚大学,决心给教育系统‘最后一次机会’。我觉得,我上高中和大学无一例外都失败了。我的老师们坚持不懈地向学生传播知识,可他们当中没有人(除了普渡大学的两位老师以外)对我以及对我如何回应他们的知识有兴趣。”

在研究生阶段,他选择了一个截然不同的方向:“我决定回到学校,要么专攻物理化学——这是我在本科时特别喜欢的课程;要么专攻社会心理学——这是我在罗彻斯特大学上夜校课程时开始感兴趣的课程……我最终决定选择后者,因为我认为自己相对懒惰,所以选择了对我而言内在兴趣更大的领域,这样便可以在一生中都能吸引我更大的注意力。”

事实证明,给哥伦比亚大学“最后一次机会”是一个正确的选择。Coleman于1955年获得社会学博士学位,一年后便进入芝加哥大学任教。1959年,他搬到了约翰·霍普金斯大学。在那里,他成立了后来的社会学系,并于1973年再次返回芝加哥大学担任教授。尽管Coleman最著名的研究成果是《教育机会均等》,也就是后来举世闻名的《Coleman报告》,但他的“思想胃口(intellectualappetite)”从来都是惊人的。

“Coleman丝毫没有固守单一的研究和学术议程,”Barbara Schneider如是说。Schneider是《重新设计美国教育》的作者之一。“他的兴趣浩瀚无边,他对知识的追求之广和涉猎之深,只能用惊为天人来形容。”除了教育研究,Coleman还开创了数理社会学研究领域,既为理解社会中的权力问题提供了新的模型,也为人类行为建立了一个经得起经济学家和社会学家双重检验的理论框架。

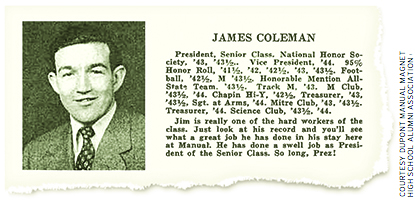

那么Coleman自诩的早期教育“失败”又是怎么回事呢?他的父亲是一名教师和体育教练,但早早就离开教育行业转向制造业。这导致Coleman一家常常举家搬迁。在Coleman高一结束后的那个暑假,他们一家子搬到了路易斯维尔。在这个城市,男子高中即大学预科学校的招生日期早就截止了。Coleman不得不就读杜邦手工业中学。这是一所以橄榄球运动著称的职业工程学校,Coleman就读后便加入了校级球队。他后来承认,“坦白讲,我的比较优势不在运动这方面。”回想起那些日子,他仍记得“和老师们立下的约定”。他说,“‘听着,我不在乎你们是否教我任何东西。’……于是我们在学校的时候,好奇心和好奇心能完好无损地保存下来。”

Coleman于1944年高中毕业。同年6月,二战的战火烧到了法国,成千上万的盟军士兵登陆诺曼底并计划收复这个国家。Coleman从秋季开始上大学,但很快就休学入伍。在战争动荡时期,Coleman在军队和学校进进出出,辗转到1949年才完成学士学位。

研究生阶段

如果说Coleman的早期教育经历对激发他的学习兴趣没起到什么作用,那么他在哥伦比亚大学的研究生学习经历肯定做了额外的补偿。读到Coleman对研究生院的描述,没有人不对他永不知足的学习欲望感到钦佩。除了上社会学系的常规课程,他还旁听了数学、物理和经济学的课。他回忆自己曾害羞地站在一群学生边上,看着这群学生下课后围在教授周围,一边认真听讲,一边质疑教授的一些观点。Coleman与其他研究生的经历提供了一个截然不同的教育景象。他在哥伦比亚大学应用社会研究局(Bureau of Applied Social Research)担任助理研究员,经常和同学们进行有趣而严谨的辩论。

Coleman在哥伦比亚大学的导师兼教授Robert Merton这样描述他在哥伦比亚大学的经历:“在我的印象中,我和Paul(即Paul Lazarsfeld)在James到系里没几个月就发现他是一个社会学的旷世天才。事实上,我俩是在互不知情的情况下公开争夺他的注意力。”

Coleman对自己在系里的活动缺乏细致的回忆。相反,他仅记得Merton对他作文的严厉批评和自己在学习新词汇方面的困难。

不过,他确实在Merton和Lazarsfeld两位老师之间找到一些明显的区别。Merton可能是一位对学生作文高度严厉的批阅者,但他支持学生们发展自己的兴趣,还一丝不苟地对待和评论学生的习作,总体上算是一位颇为受欢迎的导师;相反,Lazarsfeld则限定学生们只可在他感兴趣和先入为主的领域中下功夫。

新的学术旨趣

Coleman对教育组织的学术旨趣始于一次晚宴。在宴会上,Coleman与研究生同学Marty Trow及其妻子交谈时流露出对教育组织的浓厚兴趣。Trow提到他曾就读于纽约市的一所精英学术公立学校。在那里,包括诺贝尔奖获得者在内的许多杰出校友经常返回校园,在学生集会上发表言论。Trow的妻子来自亚特兰大,曾就读于一所精英私立女子学校。而反观自己,Coleman所在的职业高中虽然在橄榄球运动上更胜一筹,但学生们的学业却受到冷落。Coleman对这些同学间高中经历的巨大差异感到震惊。他在自传中写道:“谈话中引出的问题让我兴趣盈然……这些来自不同学校的亚文化是如何形成并持续下去的?它们对经历过这些亚文化的年轻人产生了怎样持久的影响?”

他在芝加哥大学担任初级教授时获得的第一笔研究经费使他得以就这一兴趣展开研究,并为他的著作《青少年社会》采集了数据。通过对伊利诺伊州几所高中的学生身份认同数据进行分析,Coleman发现青少年文化极大地影响了学生对体育活动疑惑学术活动的投入程度。

这项研究激发了他对竞争性学术游戏(competitive academic games)的兴趣。他想了解,如果学生身份认同是由他们从体育比赛中获得胜利所决定的,那么如果这些年轻人有机会参加学校与学校之间的学术竞赛,他们是否会对学术活动产生更高的敬慕?Coleman开始通过他设计的竞赛来探索这种可能性,并在巴尔的摩公立学校中对学生进行了测试。他在报告中写道,这次经历让他第一次直观地了解到社会结构(这里指游戏规则)是如何影响个人行为的。

Coleman报告

1965年,Coleman受邀主持一项国会授权的关于美国种族隔离学校机会平等的研究。此时他和他的同事面临着一项艰巨的任务——来自近60万名学生和数千名教师和校长的数据一下子塞满了他们的研究室,他们不得不手动将其转换成电子格式。在20世纪60年代中叶,计算机的运算能力十分有限:为了从数据中获得稳定可靠的结论,Coleman的团队必须随机选择1000个案例,然后运行一个统计程序,并无数次地重复这个过程。据说当700页的研究报告接近完成时,Coleman独自一人入住当地的一家酒店,连夜核实报告中的所有统计数据。

发表于1966年夏季的《Coleman报告》发现,与学校自身资源相比,学生的家庭背景对其成绩的影响更大,而且“学生的成绩与学校其他朋辈的教育背景和抱负密切相关”。这些发现为进一步废除当时的种族隔离政策的奠定了基础,尤其可见法院竟下令用校车接送学生,以增加市立学校生源的多样性。

1975年,Coleman又发表了一份后续研究报告。报告结论指出,学校废除种族隔离的主要屏障是“城区和郊区之间”日益严重的居住隔离,而“目前废除学校种族隔离的手段反而是加剧了而不是减轻了这一隔离问题”。换言之,在大城市用校车接送不同地区的学生就读同一个学校,并没有成功地在校园内创造出多样化的生源背景,因为这样做的后果仅是将教育背景差的非裔美国学生与来自类似差背景的白人学生融合在一起。

Coleman的说法引起了一些学者的尖锐反弹,尤其是一些社会学家同侪。他们以为Coleman不再支持废除种族隔离。于是在1976年的美国社会学会年会上,印有纳粹党万字符和Coleman的名字的海报被悬挂在会场大礼堂,而美国社会学会主席Alfred McClung Lee则发起了一项针对Coleman的除名动议,但后来失败了。话虽如此,尽管Coleman在教育方面的研究工作十多年来一直苦陷争议,但他最终还是在1990年当选为美国社会学会主席。

对于一个积极反对种族隔离的人来说,同僚们的攻击肯定令Coleman倍感痛苦。因为在1963年7月,Coleman曾和第一任妻子Lucille带着他们的三个儿子——8岁的Tom、6岁的John和5个月大的Steve——参加巴尔的摩郊外一个白人专用游乐园内举行的示威活动。当Coleman一家试图和另一个黑人家庭共同进入公园时,他们和另外近300名示威者一起被逮捕了。

和Coleman共事的经历

1980年,Coleman邀请我和同学Tom Hoffer到芝加哥大学国立民意研究中心(National Opinion Research Center)工作几个月。当时我还只是芝加哥大学社会学系的一名研究生。然而这“几个月”的经历后来发展为连续几年的工作,因为我们要着手对公立和私立学校的学生成绩展开了一项比较研究。这项名为“高中及以后(HighSchool and Beyond)”研究与我们其他4项研究一起获得美国教育部的委托,由此我们得以按追踪调查的形式采集了丰富而广泛的数据。这些数据囊括1015所公立和私立中学和7万余名学生,其中既包含学生在数学和语言艺术方面的测验成绩,也包含学校行政人员的调查数据。

当我和Coleman一起开展这项研究工作时,我开始熟悉一些Coleman的私人情况:Coleman是一位谦逊无比的学者,他总是骑着一辆20世纪50年代的自行车上班,用橡皮筋修理来他阅读的眼镜,并且很少穿运动夹克,更不用说穿西装了。他也总是愿意花时间陪家人,陪学生,并且根据一天中的时间安排来进行核心锻炼。如果我们约好在他办公室见面,我知道他是会迟到的。当我和他一起走进校园时,我明白他迟到的原因:Coleman总会停下来和他遇到的任何学生或孩子交谈。在Hoffer和我开始和Coleman一起工作后,我深刻了解到Coleman对家庭的承诺。比如我们晚上去他家加班,如果听到楼上传来小脚步的噼啪声,我们知道还要过一段时间才能开始工作。因为Coleman总是抱着蹒跚学步的儿子Daniel上床睡觉,而且他总是乐观地期待着这项任务能按时完成。

Coleman是个工作狂。如果他晚上飞回芝加哥,我们就可以在当天晚上和他一起工作。这并不奇怪,因为Coleman和他的同事们仅在一年内就完成了一项关于平等就业机会的令人生畏的研究。那段时期手机还没有出现,每个人旅行时都要依靠公用电话保持联络。而Coleman下飞机后通常会径直跑到一家公用电话营业厅,同时接通三个或以上的电话——如果他无法参加你们的派对,他便会留下了一个电话号码。如果你是常和他打电话的人之一,你可能会同时听到电话铃声和Coleman接电话的声音。对他来说,每只耳朵里都藏有一部电话是很正常的。

当教育部中断我们几个月的经费时,我们并没有停止研究工作。由于我和Hoffer是无偿工作,我们不得不争取使用大学里头的免费大型计算机。利用Coleman教室里的电脑账户,我们会在凌晨1点开始干活,那时电脑运行的成本已大幅下降了。当我终于在凌晨4、5点回到家,却发现小区里已很少有允许停靠车子的空车位了。于是我接连吃了好几张罚单,直到最后我的车被交警拖走。取回我的车成为整个系努力干活的动力,后来演变成一个盛大的庆祝活动。

当我们试图进行几百次计算运行来验证我们的统计结果时,研究生们总会聚拢在我们周围。1982年,我们顺利出版《高中学业成就》一书,这本书就是根据我们的研究结果所撰写的。

在一份“公立和私立学校”的报告中,我们向教育部汇报了研究结果。这项研究引起人们对Coleman的新一轮争议。该报告最具争议的发现是,在天主教学校就读的少数族裔学生比公立学校的学生成绩更好。研究还发现,私立学校的学生随着年级提升而增加了课外活动的参与度,而公立学校的学生似乎减少了参与度。批评人士指出,我们没有充分控制学生进入公立或私立学校时的最初差异,这是有道理的。例如,我们用来控制这种差异的家庭背景变量可能无法捕捉到父母对教育兴趣的更细微差别。Coleman从不回避批评,他会迅速寻找替代方案以改善对初始差异的控制。(几年后,根据第二轮“高中及以后”的调查数据,研究小组发现私立学校的学生在大二和大四之间的学习成绩比公立学校的学生要好。因此,成绩差距不能仅仅归因于新生的表现。)

这场激烈的辩论偶尔也会出现一些轻松的时刻。由于Coleman是吸引争论的磁石,于是我经常被要求向各种专业组织引介我们的研究结果。在美国城市警司协会(Urban Super intendents Association)的一次会议上,我做了一个简短的演讲并当场一连串质询的问题。学校负责人很想知道为何天主教学校的学生比公立学校的学生表现更优秀。我开始详细解疑。在我冗长的统计解释过程中,纽约市学校负责人Frank Macchiarola不禁快言快语:“这很好理解!在天主教学校,所有的孩子都有圣灵庇护。在公立学校里,我们没有这种天助神力!”

教师身份与导师身份

Coleman对年轻学者多有庇护。在关于公立和私立学校成果的长期辩论中,我们不得不经常回应其他学者的批评。一家学术期刊委托几位学者撰写了六篇论文来评论我们的工作。当我们审阅这些论文草稿时,Hoffer发现其中一篇可能有偏误。一般而言,许多学者会抓住这样一个机会来反驳批评对象。与他们不同,Coleman反复思考了一会儿,然后建议Hoffer给该研究者打电话,说如果对方愿意,允许他修订草稿中错误的分析结果。

1980年秋天,一群资深教育学者来到芝加哥大学国立民意研究中心,批评《公立和私立学校》的初稿以及采用《高中及以后》基线数据的其他报告。Coleman告诉研究生们,我们将出席研讨会和午宴。但是在上午研讨会进行过程中,国立民意研究中心的管理部门给研究生们发了一张便条,通知我们不能参加午宴了,而是改去大楼里的另一家公共餐厅里用餐。正当我们几个同学要出门的时候,Coleman赶上来问我们要去哪里,我们便告诉他管理部门的通知。Coleman爽快地说:“好吧,且让我加入你们!”后来当一名女服务员为我们点菜时,一位管理人员急忙赶来通知我们去参加那个正式宴会。

作为数理社会学领域的先驱,Coleman经常受邀给各种学术期刊审稿。由于没有时间读完所有的论文,他在数理社会学课程上开设一门没有学分的研讨班,在每个星期都分配不同的学生剖析和审读其中一篇论文。在学生们评析解说时,Coleman会向后靠在椅子上,挠挠他的秃头,然后说“我不明白”或“这到底是怎么一回事?”他的疑问平息其他同样有困惑学生的不安全感——不过对解说论文的学生而言,回答这些问题可能要绞尽脑筋。

Coleman一直勤奋工作到1995年3月因癌症去世。正如他的第二任妻子Zdzislawa Walaszek后来所回忆:“他(患病后)仍然像往常一样靠在扶手椅上,把本子托在腿上写字。他自我感觉很好,常常打趣:‘至少现在我知道该写什么了’。”两天后,Walaszek把Coleman送到了大学附属医院,没过几天他在医院与世长辞。

对教育研究和政策设计的长远贡献

在长达40年的教育研究和政策设计生涯中,Coleman做出的贡献怎么评价都不为过。他的研究所引起的争议从各个领域吸引来了极具天赋的人;他广泛的知识兴趣也为加深理解儿童和青少年提供了重要的概念工具;最后,他对政策研究的期许如今已成为制度本身的一部分,进而在整体上提高了社会科学研究的声望的和质量。

作为杰出学者的Coleman

《Coleman报告》发布时,研究人员和统计学家确信,如果调查结果存在缺陷,这将会影响到主要结论。哈佛大学的教授们对此召开了一个为期多年的研讨会,除其他事项外,准备对Coleman报告的内容和实际应用展开批判性分析。经济学家如Eric Hanushek和记者、社会科学家如Christopher Jencks等学者被邀请参加这次研讨会。此后两人在教育研究领域都有各自建树。Coleman的争议将新的人才吸引过来——有些来自其他学科领域,有些则是社会学或公共政策方面的新手。Coleman敏锐捕捉到了许多人可能会联想到的东西:“人们可以利用社会科学的证据来解决政策上的问题。这个想法的确很鼓舞人心。我去过华盛顿,那里的人评介政策的方式就是引述一个发生在他姨妈家的故事!”

扩展的概念工具

Coleman引入教育研究的最重要的概念工具之一是“社会资本”。在抚养和教育儿童方面,他将社会资本定义为“对儿童成长有价值的成人和儿童之间的规范和关系”。他认为,宗教学校更有可能提供紧密的成人支持网络,这些儿童的家长们可以提供这些一致的价值观和规范,帮助儿童成长。

他说,成人总是通过很多途径来转移社会资本——例如,通过“对孩子不愿与父母讨论的问题给予同情的倾听”,通过领导青年社团或者通过支持青年领导的活动等等。Coleman认为,社会资本对于那些在自己家里缺乏这种支持的孩子来说是最有价值的,无论这里是出于什么原因——也许是因为他们的父母早已被工作责任压得喘不过气来,抑或者是因为他们深陷药物滥用或精神疾病的折磨。要使这种网络发挥作用,社会成员必须在彼此邻近的地方生活和工作,这一点说明了城市教育——是的,还有校车——在为儿童创造一个健康的环境方面所面临的障碍。虽然Coleman本人并非一个宗教人士,但他总结说:“宗教组织是社会中仅存的几个可以跨代传承的组织之一,它超越了家庭。因此,宗教组织是少数几个可供儿童和青年利用的具有成人社会资本的群体之一。”

政策研究

Coleman在芝加哥大学的同事Charles Bidwell曾说:“Coleman对自己研究领域的投入总是充满道德关怀……对他而言,社会科学不能仅仅作为一种智力活动来证明其自身价值。相反,它必须通过向政策制定者展示如何设计可以促进社会福祉的立法来证明自身的价值。”

Coleman不仅在教育研究领域打开了对大型社会调查的需求,而且为制定政策研究议程和共享调查数据确立了规范。《机会平等研究》是1964年《民权法案》的一项成果,Coleman根据这项研究编写了这些研究准则的“初稿”。由于立法者们需要通过简单易懂的语言来迅速信息,这项研究必须解决立法者和各种公共选区(教师、家长、管理者和其他人)经常相互竞争的利益冲突。在后续的每一项全国性调查研究中,Coleman在处理这些相互竞争的利益冲突的研究设计方面变得更加娴熟。其中“高中及以后”的研究就始于对学校负责人、教师组织和家长团体的广泛访谈。现在,联邦政府部门已将这种包容性的方法常规化,以便开展政府资助的教育研究。如今,教师、校长、学校负责人、决策者、家长、少数群体,当然还有研究人员,都成为了研究咨询小组的不可或缺的组成部分。

Coleman坚信,调查数据应当向外界公开。《教育机会均等》就包括一个列有大量数据的附录——具体来说是相关系数。Coleman希望所有的社会科学家都能接触到这些数据,这样他们就可以挑战他的方法设计、研究结果和数据分析。现在,包括“高中及以后”在内的许多纵贯调查数据已可供学生和学者们使用。

在社会科学领域,提供公众获取数据的途径如今已是各个联邦政府部门的规范,比如国家科学基金会。这种数据开放性极大地提高了社会科学家从事研究的质量,并预防不道德的学术行为,如捏造和更改数据。从本质上讲,这也意味着任何人都可以参与辩论,任何人都可以发起研究,包括那些经常依靠公开数据起步的年轻学者。这些功劳应属于Coleman!